コラム

肝炎ウイルスと肝疾患 ~「知って、肝炎プロジェクト」に寄せて~

2025.07.25

~目次~

~目次~

~目次~

~目次~❶はじめに

肝臓は、生命を維持するための多くの化学反応が行われる臓器のため化学工場とも呼ばれています。 栄養の代謝(コレステロールやタンパク質の合成、糖の貯蔵と放出)、毒素の解毒、薬物の分解および排泄、血液機能の調節(血液の貯蔵と放出、鉄代謝、血液凝固因子の生成)などがこの例です。免疫機能も有します。

栄養の代謝(コレステロールやタンパク質の合成、糖の貯蔵と放出)、毒素の解毒、薬物の分解および排泄、血液機能の調節(血液の貯蔵と放出、鉄代謝、血液凝固因子の生成)などがこの例です。免疫機能も有します。

このように大切な臓器である肝臓に炎症や肝細胞の破壊を引き起こす肝炎は、重大な健康障害を引き起こすにも関わらず、認知度が高くはなく、肝炎の多くが診断されず治療もされていないという現実があります。このことから、国は「肝炎対策の推進に関する基本指針」(平成23年制定、令和4年改正)を定め、地方公共団体、医療団体や事業主団体等と協力し、主としてウイルス性肝炎の知識、予防、治療への理解が進むよう、厚生労働省が事務局となり「知って、肝炎プロジェクト」という啓発活動が行われています。

❷肝炎の原因と経過の分類

原因として、ウイルス性、薬剤性、アルコール性、自己免疫性などがあります。ウイルス性肝炎はA型、B型、C型、D型、E型などの肝炎ウイルスに感染することによって発症します。

原因として、ウイルス性、薬剤性、アルコール性、自己免疫性などがあります。ウイルス性肝炎はA型、B型、C型、D型、E型などの肝炎ウイルスに感染することによって発症します。

経過により、急性肝炎(一過性の感染)、慢性肝炎(持続感染)に分けられます。ウイルス性急性肝炎は、A型、B型、E型肝炎ウイルスによるものが多く、ウイルス性慢性肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV) またはC型肝炎ウイルス(HCV) によることが多いです。

持続感染者はキャリアとも呼ばれます。このほか、成人でのHBV感染では臨床的に治癒と判定された後でも、免疫抑制薬や抗がん薬の使用等により再活性化が起きることがあります。

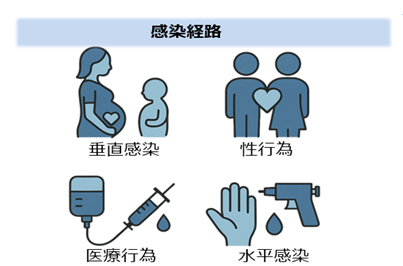

❸感染経路

HBVおよびHCVの感染経路の頻度に差はあるものの、共通した感染経路として、母子間の垂直感染(出産の時の感染)、性行為、医療行為(輸血、かつての集団予防接種の際の注射器の連続使用、針刺し事故)などが知られています。

最近では、肝炎ウイルスの検査や感染対策が進歩し、輸血や血液製剤、通常の医療行為に起因する肝炎ウイルスへの感染は極めて少ないです。このほか、入れ墨、ピアスの穴開け機器の共用等による血液を介した水平感染が発生していることには注意が必要です。

❹ウイルス性肝炎の経過

①HBVの急性肝炎:成人がHBVに感染すると1~6ヶ月の潜伏期間を経て、全身倦怠感、食欲不振、発熱、黄疸などが出現 しますが、軽症のため自分では気付かずに治ってしまう例(不顕性感染)もあります。一方で、激しい肝炎を起こして生命を維持できない状態となる例(劇症肝炎)になることもあります。

しますが、軽症のため自分では気付かずに治ってしまう例(不顕性感染)もあります。一方で、激しい肝炎を起こして生命を維持できない状態となる例(劇症肝炎)になることもあります。

一般に数週間で極期を過ぎ、回復過程に入ります。感染して数か月以上経過した例ではHBc抗体やHBs抗体が陽性となり(検査の項を参照)、HBs抗原、HBV-DNAなどは検出されなくなります(いわゆる既往感染、臨床的寛解ともいう)。ごく一部の例では慢性肝炎の経過をとることがあります。

②HBVの慢性肝炎:出産時ないし乳幼児期にHBVが母子垂直感染すると、免疫力が未発達なためウイルスを排除できずに キャリアに移行します。以降数年から数10年間は肝炎を起こさず、HBVも排除されずに体内で共存します。この状態を無症候性キャリアと言います。

キャリアに移行します。以降数年から数10年間は肝炎を起こさず、HBVも排除されずに体内で共存します。この状態を無症候性キャリアと言います。

しかし、思春期を過ぎる頃(一般的に10~30歳代)に免疫力が発達し、白血球(リンパ球)がHBVの感染した肝細胞を壊すことにより肝炎が起こります。肝炎発症後には、HBe抗原陽性のウイルスの多い状態から、HBe抗体陽性の比較的ウイルスが少ない状態になり、多くの場合肝炎は沈静化します。

一過性の肝炎の後、肝機能が安定する例は80~90%、肝炎の状態が持続する例は10~20%(慢性肝炎)です。慢性肝炎による肝細胞の破壊が続くと、線維化という硬い組織が生じます。線維化が進行した状態が肝硬変で、肝硬変になると肝細胞癌が発生しやすくなります。

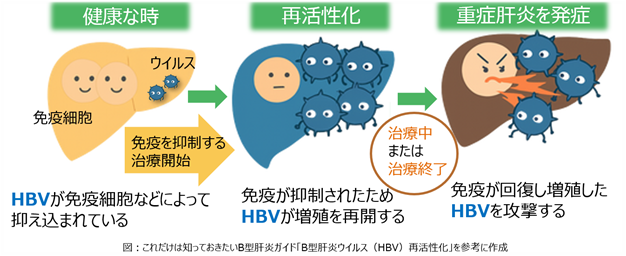

③HBVの再活性化:HBVの急性肝炎が治ったとされる例(いわゆる既往感染)であったとしても肝細胞の中にHBVのDNA は残っています。HBVが増殖しても、リンパ球により排除され、血液中にHBs抗体があるので感染は広がりません。ところが種々の疾患に対して免疫機能を抑制するような治療(ステロイドホルモン、抗がん薬、抗リウマチ薬など)を行った結果、HBVの急激な増殖により感染が拡大してしまうことがあります。これがHBVの再活性化で、劇症肝炎のような激しい肝炎が起きて、致命的になることがあります。

は残っています。HBVが増殖しても、リンパ球により排除され、血液中にHBs抗体があるので感染は広がりません。ところが種々の疾患に対して免疫機能を抑制するような治療(ステロイドホルモン、抗がん薬、抗リウマチ薬など)を行った結果、HBVの急激な増殖により感染が拡大してしまうことがあります。これがHBVの再活性化で、劇症肝炎のような激しい肝炎が起きて、致命的になることがあります。

④HCVの肝炎: HCVは血液を介して感染し、2~14週間の潜伏期間を経て急性肝炎を起こすことがありますが比較的まれ です。多くは感染しても自覚症状がない不顕性感染です。

です。多くは感染しても自覚症状がない不顕性感染です。

60~80%の例ではウイルスが自然に排除されることなく、肝炎が持続し、慢性肝炎になります。慢性肝炎例のうち、30~40%が約20年の経過で肝硬変に進行します。肝硬変では、年率約7%の頻度で肝細胞癌が発生すると言われています。肝硬変では食道静脈瘤や肝不全を合併することもあります。

❺肝炎ウイルスの検査

一般的な例での検査について記載します。

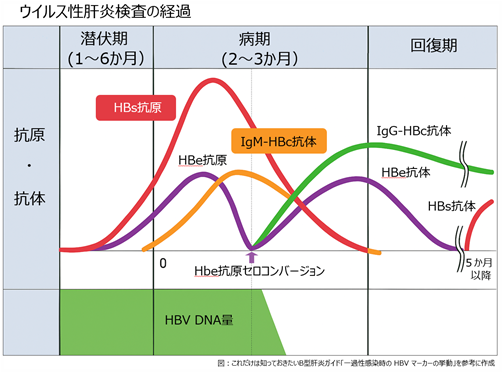

①HBs抗原:HBVの感染の有無を調べるためには、 最初に血中のHBs抗原検査を行います。HBs抗原が陽性の場合にはHBVに感染していると考えられます。HBs抗原が陰性の場合は、感染の極早期などの特殊な場合を除いてHBVに感染していない可能性が高いです。ただし、HBs抗原が陰性でもHBs抗体が陽性の場合には解釈に注意を要します(後述)。

最初に血中のHBs抗原検査を行います。HBs抗原が陽性の場合にはHBVに感染していると考えられます。HBs抗原が陰性の場合は、感染の極早期などの特殊な場合を除いてHBVに感染していない可能性が高いです。ただし、HBs抗原が陰性でもHBs抗体が陽性の場合には解釈に注意を要します(後述)。

②HBe抗原、HBe抗体:HBs抗原が陽性の場合は、一般的にHBe抗原とHBe抗体を調べます。HBe抗原陽性かつHBe抗体陰性の場合は、肝炎の活動性が高い時期でウイルス量が多く、他人への感染の可能性が高いです。

HBe抗原陰性かつHBe抗体陽性の場合(HBe抗原セロコンバージョンという)は、肝炎が鎮静化した状態と考えられます。しかし、HBe抗原セロコンバージョン後も肝炎が進行して肝硬変になる例、または肝炎が進行しなくても肝細胞癌を発症する例がありますので定期的な検査が必要です。

③HBc抗体:HBVの感染者のほぼ全例で陽性になります。 IgMクラスとIgGクラスのHBc抗体があります。IgM-HBc抗体の測定は急性肝炎の診断に、IgG-HBc抗体の測定は持続感染や既往感染の診断に役立ちます。

IgMクラスとIgGクラスのHBc抗体があります。IgM-HBc抗体の測定は急性肝炎の診断に、IgG-HBc抗体の測定は持続感染や既往感染の診断に役立ちます。

④HBs抗体:HBs抗体は中和抗体としてHBVの体内への侵入や増殖を抑制します。既往感染では、HBs抗原陰性、HBs抗体およびHBc抗体がともに陽性となります。B型肝炎ワクチンを接種した人は、HBs抗原は陰性、HBs抗体が陽性、HBc抗体が陰性です。

⑤HBV-DNA:血中のウイルス量を数値化したものです。持続感染では基準値を超え、既往感染では通常ウイルス量が非常に少なく「検出せず」の結果です。

しかし、既往感染の多くの場合HBVは肝細胞内に潜伏感染しているため、免疫抑制療法等を行う時には再活性化を起こすことがあるため注意が必要です。

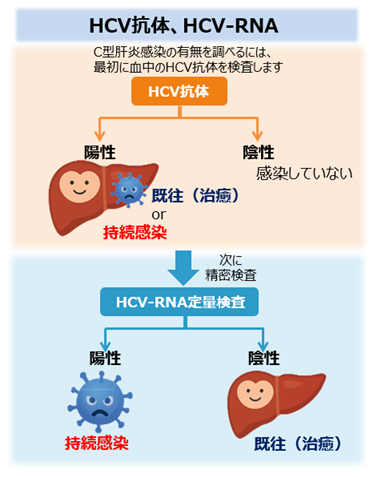

⑥HCV抗体、HCV-RNA:HCV感染の有無を調べるには、最初に血中のHCV抗体を検査します。HCV抗体陽性の場合には、既往感染と持続感染とが含まれます。次に精密検査として、HCV-RNA定量検査(HCV遺伝子の検出)を行います。これが陽性の場合はHCVに感染していることを意味します。HCV感染後に自然に治癒した例や抗ウイルス治療で治癒した例ではHCV-RNA定量検査は陰性で、HCV抗体陽性が長期間持続します。

❻治療

①HBV:急性肝炎には一般に抗ウイルス療法の適用はありません(特殊な例を除く)。 慢性肝炎の治療はインターフェロンと核酸アナログ製剤の2種類に大別されます。

慢性肝炎の治療はインターフェロンと核酸アナログ製剤の2種類に大別されます。

予防対策として、母子間の垂直感染予防対策のHBV免疫グロブリン投与とワクチン接種、医療従事者など希望者に対するワクチン接種、0歳児に対するB型肝炎ワクチン(2016年10月開始)が行われています。

②HCV:以前はインターフェロンによる治療が主体でしたが、近年、直接作用型抗ウイルス薬(DAA)、リバビリンと併用する3剤療法が行われ治療効果が格段に高まりました。現在ではDAAだけのインターフェロンフリー治療が主流となっています。DAAの登場により、治療終了後もHCVが検出されないウイルス学的著効を持続できる割合が増えています。

❼公的医療費助成制度など

国の肝炎ウイルス検査の促進の事業の一環として、保健所等における肝炎ウイルス検査体制が整備されているほか、居住する市町村により肝炎ウイルス検査の助成を受けられることがあります。

診断や治療に関しては、肝臓専門医等を受診ください。全国に肝疾患専門医療機関が指定されています。

<参考> 肝疾患に関する専門医療機関一覧(令和6年11月1日(金)現在)

https://www.mhlw.go.jp/content/001186677.pdf