コラム

認知症予防に向けて~世界アルツハイマーデーに寄せて~

2025.09.18

❶はじめに

❷高血圧を制する者は、認知症を制す。「心臓に良いことは、脳にも良い」

はじめに

9月21日は「世界アルツハイマーデー/認知症の日」、9月は「世界アルツハイマー月間/認知症月間」であることをご存じでしょうか。

1994年に国際アルツハイマー病協会が、世界保健機関(WHO)と共同で、9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定しました。以来、アルツハイマー病等に関する認識を高め、患者とその家族に援助と希望をもたらすことを目的に、認知症の啓蒙活動が実施されています。また、9月は「世界アルツハイマー月間」として、さまざまな取り組みが行われています。

日本でも、2024年1月1日に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」により、9月21日が「認知症の日」、9月が「認知症月間」と定められました。

認知症というと、「自分がわからなくなる」「家族に迷惑をかけてしまう」といったネガティブなイメージが強いですよね。現在、認知症は、なりたくない病気第1位といわれています。(株式会社太陽生命少子高齢社会研究所「認知症に関する調査」より。調査期間:2024年7月30日~8月2日)

このような背景から、さまざまなメディアでも取り上げられている認知症。最近では生活習慣病と認知症の関係性をうたっている特集も増えてきました。

そこで、今月9月は認知症月間ですので、生活習慣病の中でも有病率が高い「高血圧」と認知症の関係についてお届けしたいと思います。

高血圧を制する者は、認知症を制す。「心臓に良いことは、脳にも良い。」

40代、50代になると、健康診断や人間ドックで医師から「少し血圧が高いですね。塩分を控えて、運動しましょう」と告げられる方が急に増えてきます。

これまで、高血圧を放置することの悪影響といえば、「脳卒中」や「心筋梗塞」といった、ある日突然命を脅かすような深刻な病気だと考えられてきました。

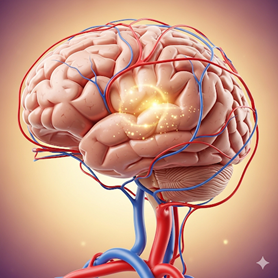

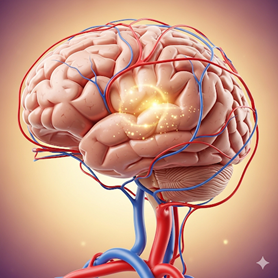

しかし、近年の目覚ましい研究の進歩により、アルツハイマー型認知症を含む認知症の発症や進行に、「血管の健康状態」、とりわけ「高血圧」が深く関わっていることが、次々と科学的に証明されてきています。1)-4)

日々の血圧管理が、未来の「脳の健康」を守ることにつながる可能性は高いと考えられるようになり、もはや他人事ではない「高血圧」と、誰もが避けたいと願う「認知症」の間には密接な関係があるといえるでしょう。

「人は血管とともに老いる」---脳の病気としての高血圧

私たちの体には、くまなく血管が張り巡らされています。そのすべてをつなぎ合わせると、約10万キロメートル、地球を2周半もする長さになると言われています。そして、その血管ネットワークの中で、最も繊細で、最も大量の血液を必要とする臓器こそが「脳」なのです。脳は体重のわずか2.5%ほどの重さしかありませんが、心臓が送り出す血液の実に20%をも消費する、いわば大食漢の臓器です。このため、血管の健康が脳の健康に直結してしまうと言われています。

高血圧だけではなく糖尿病などの生活習慣病の管理が認知機能の低下を食い止める

生活習慣病の管理と認知機能の関係性を裏付ける研究結果があります。

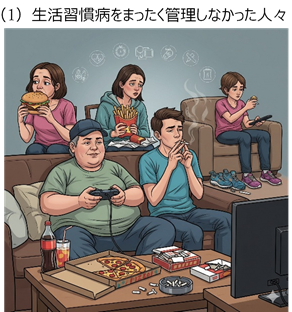

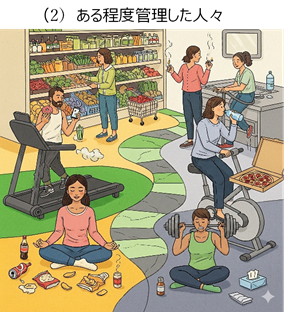

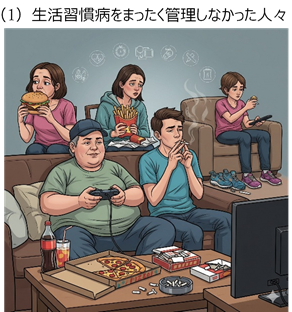

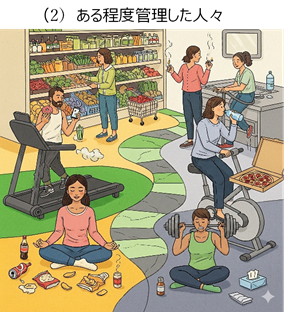

フランスのリール大学で行われた、アルツハイマー型認知症患者を対象とした研究では、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を持つ患者を3つのグループに分け、2年半の認知機能の推移を比較しました5)。

その結果、(3)のすべて管理した人々は、認知機能の低下がほぼ横ばいで、自立した生活を維持できていました。それに対し、(1)のまったく管理しなかった人々は、認知機能が急激に低下し、2年半で人の助けがなければ生活できないレベルにまで悪化してしまいました。

すなわち、アルツハイマー型認知症の進行のスピードは、高血圧をはじめとする生活習慣病の管理にかかっているといえるでしょう。高血圧を含めた生活習慣病を治療することが、アルツハイマー型認知症の進行を食い止める強力な武器になると考えられます。

認知症を防ぐ~血圧管理の実践アプローチ~

幸いなことに、高血圧を管理し、血管を健康に保つ方法はすでによく知られています。そして、そのどれもが、認知症予防につながっていきます。

(1)塩分をコントロールする

日本人が高血圧になりやすい最大の原因は、世界的に見ても突出して多い「食塩の摂取量」です。塩分の摂りすぎは、血液の浸透圧を高め、体内に水分を溜め込み、血液量を増やして血圧を上昇させます。

目標は1日6g未満:日本高血圧学会では、1日の食塩摂取量を6g未満にすることを推奨しています6)。しかし、日本人の平均摂取量は約10g(2022年)であり7)、このギャップは非常に大きいのが現実です。

「減塩」から「適塩(かるしお)」へ:「減塩は美味しくない」というイメージは、実践を阻む大きな壁です。しかし、国立循環器病研究センターが提唱する「かるしお」の考え方は、「減らす」のではなく「工夫する」ことにあります8)。出汁の旨味、香辛料の香り、香味野菜の風味、お酢や柑橘類の酸味などを上手に使うことで、塩分を減らしても料理を格段に美味しくすることができます。味噌汁は具沢山にして汁を減らす、麺類のスープは飲まない、漬物や加工食品を控える。そうした小さな工夫の積み重ねが、あなたの血管を守ることにつながります。

(2)血管を鍛える「運動」の習慣

適度な運動は、血管そのものをしなやかにし、血圧を下げる効果があります。特にウォーキングなどの有酸素運動は、血行を促進し、心肺機能を高め、体重管理にも役立ちます。さらに一歩進んで、歩きながら計算をしたり、しりとりをしたりする「デュアルタスク(二重の課題)」を取り入れれば、身体機能と脳機能の両方に良い刺激を与えることができ、認知症予防効果はさらに高まると考えられます9)。

(3)禁煙---血管を傷つける最悪の習慣からの決別

喫煙は、血管の内皮細胞を傷つけ、動脈硬化を促進する最悪の生活習慣です10)。血圧を直接上昇させるだけでなく、血管の弾力性を失わせ、血液をドロドロにします。高血圧と喫煙という二つのリスクが重なると、循環器病のリスクが高まります。

禁煙は、心臓と脳を守るために重要であるといえるでしょう。イギリスが国を挙げて認知症を減少させることに成功した背景には、タバコの価格を1箱1000円以上に引き上げるなど、徹底した禁煙政策がありました8)。自力での禁煙が難しい場合は、禁煙外来などで専門家の助けを借りることもよいでしょう。